みなさんは、英語学習にジョークをつかったりしていますか?

もしそうなら、ぜひ続けてもらいたいと思います!

英語ジョークって、実は英語学習にすごく効果的なんです!

その理由は――

🤣英語を深く理解していないと笑えないからなんです!

というわけで!――このブログでは、ちょっとわかりにくい英語ジョークを解説していきます。

では早速、そのジョークの舞台となった「ある事件」から始めると致しましょう――。

❓ある哲学者の失踪事件

ある夜のことである。

ルネ・デカルト――近代哲学の父と呼ばれる人物がバーで姿を消した。

目撃者の証言によると「バーテンダーと数語交わした直後に、忽然と姿を消した。」とのことだ。

この不可解な出来事は、英語のジョークとして語り継がれている。

まずは、そのジョークをそっくりそのままご覧いただこう。

René Descartes walks into a bar and orders a drink.

When he’s done, the bartender asks him whether he wants another.

Descartes says, “I think not.” Poof! He disappears.

さて、この文のどこに笑いが潜んでいるのだろうか?

実は、この英文には西洋哲学と英語史を背景にした二重の謎が隠されている。

では、まず事件の舞台から謎解きを進めるとしよう。

🍺事件の舞台 ― Bar jokeとは

この失踪事件が起きたのは、バーの片隅。

もっと正確に言えば「バーの片隅」という “英語ジョークの世界” だ。

英語には、古くから次のような定番のジョーク形式がある。

“〇〇 walks into a bar…”

(〇〇がバーに入ると…)

登場するのは、誰でもいい。

動物でも、職業人でも、歴史上の人物でも構わない。

物理学者が登場すれば科学ネタになり、神父や僧侶が出てくれば宗教ネタになる。

そして今回の “bar joke” の主役は――近代哲学の父、ルネ・デカルトだ。

この形式の面白さは、登場人物の背景知識とオチの仕掛けが密接に絡み合うことにある。

つまり「その人物だからこそ成立する笑い」なのである。

逆に言えば、背景を知らないとオチが弱くなる。

今回の事件もまさにその典型と言える:

- デカルトの思想

- ある時代の英語の特徴

――この2つを知って初めて、彼がなぜ “消えた” のかが見えてくる。

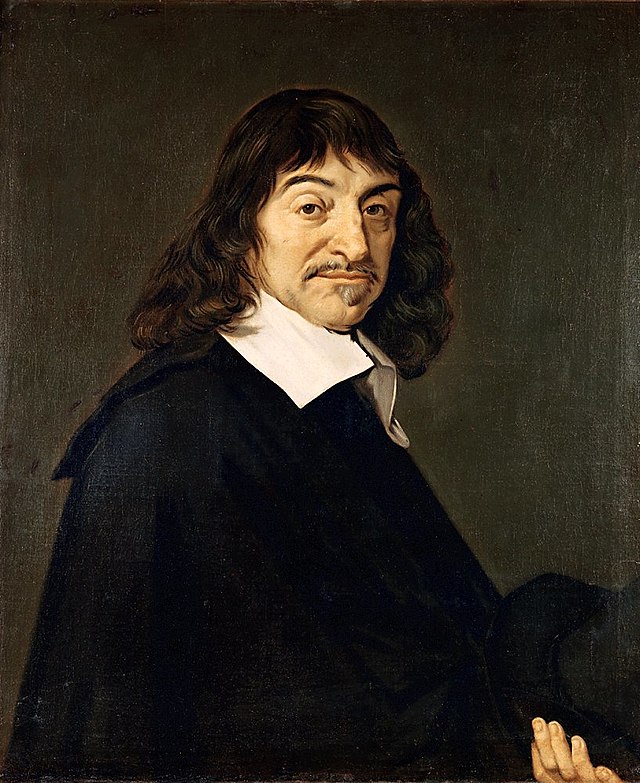

👤失踪者の素顔 ― ルネ・デカルトとは

では、今回の失踪事件の主役、ルネ・デカルトという人物を探ってみよう。

1596年、フランスに生まれた彼は、数学者であり物理学者、そして哲学者だった。

科学革命時代のただ中に生き、近代哲学の扉を開いた人物として「近代哲学の父」と呼ばれる。

デカルトを一躍有名にしたのは、このラテン語の短い命題だ。

Cogito, ergo sum.

(我思う、故に我あり)

これはもともとフランス語で書かれている。

Je pense, donc je suis.

そして英語では次のように訳される。

I think, therefore I am.

意味はシンプルだが、背景は深い。

当時のヨーロッパは、キリスト教の権威が科学や理性よりも上にあった時代である。

「真理とは何か?」という問いの答えは、神学が握っていた。

そんな時代にデカルトはこう宣言した:

自分が考えているという事実こそ、存在を証明する最も確かな根拠である。

言い換えると「存在を証明するのは神ではない」と言い切ったのだ。

この一言は、中世から近代への思想的転換を象徴する。

英語での “I am” に含まれる be動詞の意味は、そもそも「存在する」という意味も含んでいる。

つまり “I think, therefore I am.” とは――

考えることが即ち存在の証明になる

――という論理なのだ。

ここまで来れば、デカルトがバーで言った “I think not.” が、なぜ「危険な発言」なのか、少しずつ見えてくるだろう。

🕵️♂️事件の現場検証 ~ 謎解き

では、いよいよ現場を再現しよう。

目撃証言(ジョーク本文)を和訳も含めて、改めて確認してみよう:

René Descartes walks into a bar and orders a drink. When he’s done, the bartender asks him whether he wants another. Descartes says “I think not.” Poof! He disappears.

『ルネ・デカルトがバーに入って飲み物を注文した。飲み終わると、バーテンダーは「もう一杯いかがですか?」と尋ねた。デカルトは「I think not.」と言った。パッと、彼は姿を消した。』

ルネ・デカルトがバーに入って飲み物を注文する。

飲み終えると、バーテンダーが尋ねる。

「もう一杯いかがですか?」

するとデカルトはこう答えた。

I think not.

この発言の後――彼は忽然と姿を消すことになる。

事件解決の第一歩は、このセリフをどう解釈するかだ。

普通に読めば「いや、結構です」という丁寧な断り文句となる。

しかし、このセリフには二重の意味が隠されている。

その二重解釈を解き明かすには、次の2つの視点が必要になる。

- 哲学的視点:

⇒ デカルトの命題 I think, therefore I am- 文法的視点:

⇒ 初期近代英語(Early Modern English)の否定文の作り方

次章から、この2つの推理を順番に追っていくことにしよう。

推理パート① ― 哲学的解釈

デカルトのもっとも有名な命題は、哲学史に燦然と輝くこの一文だ。

I think, therefore I am.

(私は考える、ゆえに私は存在する)

「考える」という行為が、自分の存在を疑い得ない確実な証拠である――これがデカルトの論理の核心である。

さて、この命題を否定形に変えてみよう。

I don’t think, therefore I am not.

(私は考えない、ゆえに私は存在しない)

この論理をそのまま当てはめると――

“I don’t think.” と言った瞬間に、デカルトは哲学的には存在を失うことになる。

だが、目撃者の証言によるとデカルトはこう言っている―― ”I think not.” と。

すなわち、ナゾはまだ半分しか解けていない。

事件解決のもう一つのカギは「英語の歴史」にある。

推理パート② ― 初期近代英語の否定文

現代英語では、デカルトの「いや、結構だ」の一言はこう解釈される。

“I think not.”

⇒ I think (I will) not (have another drink).

だが、この一言は「私は考えない」という意味でも成立するのだ。

それならば――「”I don’t think.” でなければならない。」と、思われるかもしれない。

ところが、我々のよく知る「助動詞 do」を使った否定文が定着するのは、19世紀以降になってからなのだ。

17世紀――つまりデカルトが生きていた時代の英語(初期近代英語)では、そうではなかった。

否定はしばしば「動詞 + not」の形で直接作られていたのだ。

現代英語においては be動詞の否定文がこの伝統を継承している:

- I am not here.

では、実例を見ていこう。

たとえばシェイクスピア(1564–1616)の戯曲には、こんな台詞がある。

I like not fair terms and a villain’s mind.

The Merchant of Venice(ベニスの商人)

(きれいごとと悪党の心根を、私は好まない)

また、1611年に出版された欽定訳聖書(King James Bible)にも、こうある。

Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man.

Matthew 26:72(KJV)

(すると彼は罵りはじめ、私はそんな男を知らない、と言った。)

これらの例から分かるように、当時の自然な否定表現は “I think not.” のように、動詞に直接 not を置く形だった。

つまり、バーでのやり取りにおけるデカルトの返答 “I think not.” は、追加の一杯を断るためだけの否定文には聞こえないのだ。

そのため、現代の私たちがこの一文を読むとき、そこにはデカルト哲学の否定形と初期近代英語の古風な響きが重なって聞こえる。

この二重の意味こそが、ジョークを知的に輝かせるものとなっている。

💡真相の全貌

ここまでの推理で、デカルト失踪事件の核心が見えてきた。

“I think not.” という、たった3語の中に、二つの異なる意味が重なり合っているのだ。

まずは「英語の解釈」という観点から始めよう。

バーテンダーの「もう一杯いかがですか?」に対して “I think not.” は「いや、結構です」というお断りになる。

ところが “I think not.” は、初期近代英語では「私は考えない」という否定文として成立している。

現代英語では “I don’t think.” と言うところに、あえて古風な響きの “I think not.” が使われている理由がお分かりいただけるだろう。

ここに「哲学的解釈」が加わる。

デカルトの命題とその否定形を並べてみていこう:

- I think, therefore I am.

⇒ 我思う、故に我あり。- I think not, therefore I am not.

⇒ 我思わず、故に我なし。

これにより哲学的にデカルトは「自分は存在しない」と宣言したことになり、彼は論理上「消滅」する。

つまりこのジョークは、言葉の歴史 × 近代哲学という二重の背景を利用している。

英語のジョークは、しばしば多角的な視点を求める知的パズルとなる。

それは単なる笑い話ではなく――

- 英語史の知識

- 哲学や文化の知識

- 言葉の多義性を見抜く力

これらが組み合わさって初めて成立する。

だからこそ、真相が見えたときの笑いが、深く、そして長く記憶に残るのであろう。

まさに、このジョークが広く知れ渡っていることがその証左である――といって差し支えないのではないだろうか。

— Fin —

⭐Closing Thought

ここまでお読み下さった皆さん、ありがとうございました😌

さすがにデカルトも、自分がフランス語で書いた一文が、数百年後に英語でジョークになるとは思ってもみなかったでしょう。

でも英語のジョークって、知識や教養を前提にしたものが意外と多いんです。

まさに、今回の「失踪事件」のように――短い文なのに、哲学や英語の歴史を組み合わせた深い仕掛けが隠れていることもあります。

もし今回の話を誰かに披露する機会があれば、ぜひ試してみてください。

相手の反応で、その人の「哲学と英語史の感度」が分かるかもしれません😉

そして、忘れたころにもう一度読み返してみてください。

きっとまた、ニヤリと笑えるはずです。

ではまた、別の記事でお会いしましょう!Au revoir🫡

ちょっとユニークな英語塾

志塾あるま・まーたは、楽しみながら英語を広く深く学べるオンライン英語塾です。

高校を半年で中退した塾長が、アメリカ留学中に人工言語エスペラントと出会ったことをきっかけに、ゼロから“世界で通用する英語力”を習得できました。

その学び方をベースに、統語論(Syntax)と意味論(Semantics)を組み合わせた独自の指導法を展開しています。

生成AI ChatGPT に論理的推論や自由な発想の展開を、英語でも日本語でも可能にするプロンプトの作り方も一緒に学んでいきます。

さらにラテン語、フランス語、ドイツ語などヨーロッパ系言語の知識や、古英語・中英語・初期近代英語を含む英語史の視点も取り入れた、ちょっとユニークで本格派な英語学習法をご紹介しています。

世界のどこにもないみなさんオリジナルの英語学習をぜひ一緒に作っていきましょう😆